🕒 Lecture 45 min.

Extrait du bulletin d’information “Trait d’Union” n°105 d’avril 2025

La publication des données sur le tritium dans l’eau potable par la CRIIRAD, en collaboration avec Mediapart, en décembre dernier a suscité de nombreuses questions. Ce dossier vise à répondre aux interrogations les plus fréquentes et à fournir des éclaircissements complémentaires.

- D’où vient le tritium ?

- Le tritium est-il dangereux ?

- Dans l’eau de mon robinet, peut-il y avoir d’autres substances radioactives qui soient liées aux rejets des centrales nucléaires ?

- Quels sont les risques en cas de rejet de radioactivité lié à un accident dans une centrale ?

- Que peut-on faire si l’on a du tritium dans l’eau de son robinet ?

- N’existe-t-il pas des techniques pour réduire les rejets ?

- Avec la relance du nucléaire, les rejets liquides de tritium vont-ils augmenter ?

- Des mesures accessibles… et fiables ?

- Quelles sont les revendications de la CRIIRAD ?

—

D’où vient le tritium ?

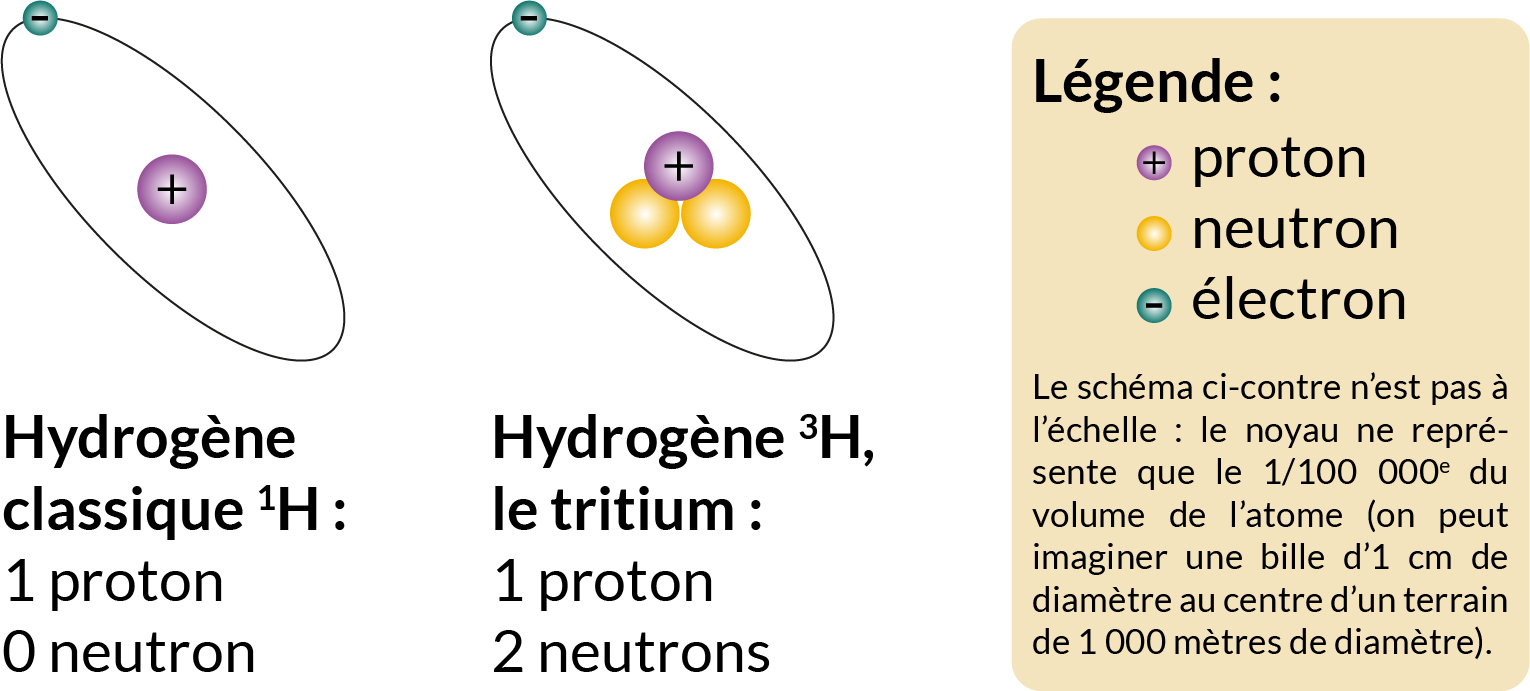

Le tritium est un isotope radioactif de l’hydrogène. Lors de sa désintégration il émet un rayonnement bêta et se transforme en hélium. Ses propriétés chimiques étant celles de l’hydrogène, il est extrêmement mobile dans l’environnement.

Tritium naturel, tritium artificiel

Le tritium est naturellement fabriqué en continu dans l’atmosphère par interaction du rayonnement cosmique (protons et neutrons) avec les noyaux d’azote et d’oxygène présents dans l’air. L’UNSCEAR (1) évalue la quantité de tritium naturel à 1,3 million de TBq (2). La plupart participe au cycle de l’eau sous forme d’eau tritiée : environ 0,6 becquerel de tritium par litre (Bq/l) dans l’eau de pluie, 0,1 à 1 Bq/l dans les océans et les eaux de surface des continents, 0,1 Bq/l dans les nappes phréatiques (mais fortement variable, notamment selon la profondeur).

Au tritium naturel se rajoute une composante artificielle, principalement due aux essais nucléaires aériens qui, entre 1945 et 1963, ont provoqué une contamination planétaire en produits radioactifs et notamment en tritium. Au total 240 millions de TBq de tritium ont été libérés. Du fait de sa décroissance radioactive (12,3 ans de période), il en reste actuellement de l’ordre de 10 millions de TBq, « répartis pour la plus grande partie dans les océans, ainsi que dans les eaux continentales et l’atmosphère, sous forme d’eau tritiée » (3). Dans l’eau de pluie, l’activité mesurée en France est aujourd’hui d’environ 1 Bq/l (contre plusieurs centaines de Bq/l dans l’hémisphère Nord dans les années 60).

À ces deux composantes qui forment un bruit de fond omniprésent mais très faible se rajoutent les rejets actuels des installations nucléaires en fonctionnement.

Les principaux sites de rejet en France

Dans les centrales nucléaires, du tritium est produit dans le circuit primaire, essentiellement par activation neutronique du bore (modérateur neutronique) et du lithium (régulateur de pH). Le tritium représente plus de 99% de la radioactivité rejetée dans l’environnement par voie liquide (environ 1 000 TBq par an dont plus de 600 en eaux douces pour l’ensemble du parc français). C’est aussi, avec les gaz rares et le carbone 14, l’un des principaux radionucléides rejetés dans l’atmosphère (23 TBq par an pour tout le parc).

L’usine de retraitement Orano de La Hague (Manche) rejette beaucoup plus de tritium : environ 12 000 TBq par an sous forme liquide en milieu marin, et 60 TBq par an sous forme gazeuse. Ce tritium est relargué lors de la section et de la dissolution des barres, dans lesquelles il a été produit, mais quasiment sans s’échapper, lors de leur utilisation dans les centrales nucléaires (4).

S’agissant des rejets atmosphériques, c’est le centre CEA de Valduc (Côte d’Or), où sont fabriquées les armes thermonucléaires, qui vient en tête : environ 200 TBq par an soit plus de 60% des rejets atmosphériques de France (le site rejette également 0,001 à 0,002 TBq/an sous forme liquide).

Notes :

1 United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation.

2 1 terabecquerel ou TBq = 1 000 milliards de Becquerels.

3 ASN, « Livre blanc tritium », mise à jour du 07/02/2023.

4 J.-C. Zerbib, « Le tritium produit dans les réacteurs nucléaires », La Gazette nucléaire, mai 2017 : ce tritium, qui est produit par fission ternaire de l’uranium, « ne participe […] qu’à hauteur d’environ 0,01% à la contamination de l’eau du primaire ».

—

Le tritium est-il dangereux ?

En bref

Les rayonnements émis par le tritium sont dangereux : ils peuvent créer des lésions dans les cellules. Mais le risque (c’est-à-dire la probabilité de survenue d’une atteinte à la santé) associé à l’ingestion du tritium présent dans les eaux potables est très faible. Sans remettre en cause ce constat, une étude critique menée par la CRIIRAD montre toutefois que les normes relatives au tritium dans les eaux potables sont basées sur des niveaux de risque fortement sous-évalués. La plupart des conclusions de cette étude n’ont pas été remises en question par l’IRSN.

Danger, risque : deux notions distinctes

Un danger, ou phénomène dangereux, est une cause capable de provoquer un dommage (lésion physique, atteinte à la santé). Les rayonnements ionisants émis par le tritium sont dangereux : ils peuvent créer, lorsqu’ils traversent la matière vivante, des lésions dans les cellules.

Le risque correspond à la probabilité qu’un danger provoque réellement le dommage. En matière d’exposition aux rayonnements ionisants, les normes officielles de radioprotection retiennent schématiquement deux types de dommages, ou effets :

- les effets déterministes associés aux fortes doses. Dus à la destruction d’une proportion significative de cellules d’un tissu ou d’un organe, ils apparaissent à partir d’un certain seuil et leur gravité augmente avec la dose ;

- les effets stochastiques associés aux faibles doses. C’est dans ce domaine que se situent les effets induits par l’exposition au tritium présent dans l’eau potable. Ces effets sont considérés comme sans seuil : toute dose entraîne une augmentation de leur probabilité d’apparition, probabilité qui augmente avec la dose. Ils surviennent lorsque l’ADN endommagé par un rayonnement ionisant ne se répare pas correctement, ce qui entraîne une mutation génétique. Si la cellule survit, certaines mutations peuvent être à l’origine de leucémies ou de cancers solides chez les personnes exposées, et/ou d’anomalies génétiques dans leur descendance.

En France, des millions de personnes consomment de l’eau contaminée par le tritium, à des teneurs comprises entre quelques becquerels par litre (Bq/l) et quelques dizaines de Bq/l. Pour les autorités il n’y a aucun problème puisque :

1/ ces teneurs sont inférieures de plusieurs ordres de grandeur à la valeur-guide de 10 000 Bq/l recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ;

2/ selon l’OMS, cette concentration correspond à une dose de 100 µSv/an, qui induit un niveau de risque très faible : 5,5 cancers supplémentaires par an pour un million de personnes exposées.

Un risque faible mais sous-estimé

Compte tenu du très faible risque, la présence de tritium dans les eaux potables ne représente pas un problème de santé publique. Toutefois, l’analyse critique des bases sur lesquelles repose la fixation de cette valeur-guide, conduite par la CRIIRAD en 2019 (1), montre que ce risque est sous-évalué. De plus, l’OMS tolère, pour les polluants radioactifs (et en particulier pour le tritium) un niveau de risque nettement plus élevé que pour les produits chimiques. La plupart des arguments de la CRIIRAD sur lesquels l’IRSN s’est prononcé en 2020 (2), sont synthétisés dans la suite de cet article.

NB : les éléments sur lesquels s’appuie l’OMS sont présentés dans les « Lignes directrices pour l’eau de boisson » (Guidelines for drinking-water quality) (3). La CRIIRAD a analysé la version de ce document parue en 2017. La version la plus récente, datée de 2022, reprend sans modifications le chapitre relatif aux produits radioactifs.

Une règle d’arrondi contestable

Avant toute chose, petit rappel : alors que le Becquerel est l’unité employée pour quantifier la radioactivité, c’est le Sievert, unité d’évaluation des effets biologiques de l’énergie déposée par les rayonnements (dose efficace), qui est utilisé pour définir des limites à ne pas dépasser pour différentes catégories et différentes situations (4).

Pour définir les valeurs-guides applicables aux produits radioactifs, l’OMS a retenu un critère individuel de dose de 100 µSv/an (microSieverts par an), correspondant à la consommation d’une personne buvant chaque jour une eau contenant 10 000 Bq/l de tritium.

L’OMS a effectué ce calcul avec le coefficient de dose défini par la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) pour un adulte consommant 2 litres d’eau par jour, soit 0,018 nSv/Bq (nSv = nanoSievert, soit 1 milliard de fois moins qu’un sievert). En refaisant les calculs de l’OMS, pour une eau contenant 10 000 Bq/l de tritium, la dose obtenue n’est pas 100, mais 132 µSv/an. La concentration correspondant à 100 µSv est de 7 610 Bq/l et non 10000 Bq/l, mais l’OMS arrondit les valeurs-guides aux ordres de grandeur les plus proches : 10 000 pour une valeur réelle comprise entre 3 000 et 10 000 (ce qui est le cas du tritium), 1 000 pour une valeur comprise entre 1 000 et 3 000.

L’IRSN confirme le constat de la CRIIRAD, mais considère que la règle d’arrondi de l’OMS ne constitue pas un problème, car le biais ne joue pas toujours dans le même sens : la dose est sous-estimée dans certains cas (comme le tritium), et surestimée dans d’autres (comme le carbone 14). Pour la CRIIRAD, cet argument est contestable : très souvent, le tritium est le seul radionucléide présent dans l’eau potable.

L’IRSN ajoute un autre argument : « le niveau d’incertitude associé aux évaluations des doses dans le domaine de faibles ou très faibles doses est compatible avec l’usage d’ordres de grandeur ». Pour la CRIIRAD, ce n’est pas parce que ces évaluations comportent de nombreuses incertitudes qu’il convient de conserver cette règle d’arrondi, qui aggrave la situation.

© F. Goglins via Wikimedia Commons

Risque nominal ou détriment ?

Dans l’argumentaire de l’OMS, il existe une confusion entre deux notions : le coefficient de risque nominal de l’incidence de cancers radio-induits (5), et le détriment cancérigène, indicateur qui repose sur l’incidence mais la pondère en fonction de la létalité des cancers, du nombre d’années de vies perdues, de la perte de la qualité de vie pour les cancers non mortels.

Pour définir le niveau de risque tolérable, l’OMS retient le nombre de cancers et indique avoir utilisé le “coefficient de risque nominal pour l’incidence du cancer induit par les rayonnements” défini par la CIPR. Or, contrairement à ce qu’écrit l’OMS, la valeur de ce coefficient n’est pas de 0,055/Sv, mais d’environ 0,17/Sv, valeur 3 fois plus élevée (c’est le détriment cancérigène, également défini par la CIPR, qui est de 0,055/Sv). Corriger le calcul en utilisant la valeur correcte revient à diviser par 3 la valeur-guide de 10 000 Bq/l.

Le commentaire de l’IRSN sur ce point est pour le moins déconcertant. Après une présentation (que la CRIIRAD ne conteste pas) des différences entre les notions de « coefficient de risque nominal » et de « détriment cancérigène », l’IRSN attribue à la CRIIRAD le choix d’utiliser le coefficient de risque nominal : « en choisissant d’aborder la question sur la base d’une analyse du risque nominal, la CRIIRAD change d’indicateur de gestion […] sans qu’il existe – à notre connaissance – de norme internationalement reconnue du niveau d’acceptabilité […] du risque pour cet indicateur dans le domaine radiologique ».

Or ce n’est pas la CRIIRAD qui a fait ce choix, mais l’OMS ! La CRIIRAD s’est contentée de constater que l’OMS a affecté à un risque la valeur qui n’était pas la bonne.

La CRIIRAD maintient que l’estimation de l’OMS est erronée : d’après les valeurs fixées par la CIPR, une dose efficace de 100 µSv/an correspond à un excès de cancers d’environ 17 (et non 5,5) par million de personnes exposées.

En corrigeant l’approximation due à la règle d’arrondi et l’erreur de la valeur du coefficient de risque nominal, on obtient une valeur-guide d’environ 2 500 Bq/l au lieu de 10 000.

Cette différence interpelle, mais ce n’est pas le plus grave.

Risques chimiques, risques radiologiques : le grand écart

Selon l’OMS, « une valeur-guide correspond à la concentration d’un constituant pour laquelle le risque encouru par le consommateur, en supposant qu’il consomme l’eau concernée pendant la totalité de sa vie, ne dépasse pas le risque tolérable pour la santé ».

Pour les polluants chimiques cancérogènes et génotoxiques, elle considère un seuil tolérable standard de 1 cancer en excès pour 100 000 personnes (6) consommant, sur une période de 70 ans, une eau dont le niveau de contamination atteindrait la valeur-guide.

Les polluants radioactifs, dont le tritium (7), étant reconnus comme des produits cancérogènes (et mutagènes), il est logique de leur appliquer le même critère de risque tolérable que pour les polluants cancérogènes chimiques. Or en calculant, sur la base du coefficient de la CIPR, l’incidence des cancers associée au critère individuel de dose de 100 µSv/an, on obtient un niveau de risque cancérogène 119 cancers en excès pour 100 000 personnes. Le risque que l’OMS juge tolérable pour les cancérogènes radioactifs (119 pour 100 000) est donc plus de 100 fois supérieur à celui qu’elle prend en référence pour les cancérogènes chimiques (1 pour 100 000).

Pour que le risque soit jugé « tolérable » au sens de l’OMS, la valeur-guide du tritium dans l’eau devrait donc être divisée par plus de 100, soit moins de 100 Bq/l au lieu de 10 000.

L’IRSN commente l’analyse de la CRIIRAD de la manière suivante : « bien que fondée sur le principe, la critique de la CRIIRAD ne peut pas appeler de réponse immédiate et simple car :

- les méthodes et critères de comparaison des risques chimiques et radiologiques ne sont pas harmonisés à ce jour. La difficulté théorique et pratique d’une telle harmonisation ne laisse pas présager de solutions à très court terme ;

- elle concerne tous les rayonnements, tous les radionucléides et non le seul tritium ».

S’agissant de ce dernier point, la CRIIRAD précisait en 2019 : « le présent document est ciblé sur le tritium mais le même processus de révision devrait évidemment être appliqué à l’ensemble des radionucléides ».

Quelques autres arguments

Dans son analyse critique, la CRIIRAD listait plusieurs autres exemples significatifs de la sous-évaluation très probable du niveau de risque réellement associé à la consommation d’eau contenant du tritium.

Tout d’abord, de nombreuses recherches montrent que l’effet biologique du rayonnement émis par le tritium est sous-évalué, au minimum d’un facteur 2. L’IRSN ne conteste pas ce constat et estime souhaitable que la CIPR réexamine cette question.

D’autre part, la méthode de calcul de l’OMS n’inclut pas les doses reçues par l’embryon et le fœtus. L’IRSN considère que cette prise en compte aurait peu d’impact, mais qu’elle « mériterait d’être considérée, de façon à renforcer l’aspect intégrateur du détriment radiologique ».

Enfin, la CRIIRAD rappelle qu’actuellement, la CIPR divise par 2 le niveau de risque cancérogène dès lors que l’exposition concerne des faibles doses et faibles débits de dose (ce qui est le cas des valeurs-guides définies pour l’eau potable). Or plusieurs études épidémiologiques de référence remettent en question l’application de ce facteur de réduction. L’IRSN confirme que « les résultats fournis par les études épidémiologiques récentes […] suggèrent qu’il n’y a plus lieu d’appliquer un tel coefficient », et « estime souhaitable que [la CIPR] réexamine le bien-fondé de l’application d’un [facteur d’atténuation des effets] de 2 ».

Notes :

1 https://urlr.me/zFhjCW

2 https://urlr.me/Dy8jvR

3 https://urlr.me/hSFN7M

4 Pour en savoir plus sur ces unités : https://urlr.me/aZhR3Q

5 Nombre de cancers provoqués par les rayonnements ionisants.

6 L’OMS précise que les pays n’ayant pas les moyens de garantir une protection sanitaire suffisante peuvent adopter des limites moins protectrices mais sans dépasser 1 sur 10 000, et que ceux qui ont les moyens sont invités à retenir un niveau de risque de 1 sur 1 million.

7 WHO/IARS (OMS/CIRC) : IARC Monographes on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Ionizing Radiation, Part 2 : Some Internally Deposited Radionuclides. Volume 78, 2001 : « Tous les radionucléides qui émettent des particules bêta et qui ont été suffisamment étudiés se sont avérés cancérogènes chez l’homme et chez l’animal de laboratoire. Cela comprend l’hydrogène-3 [tritium], qui produit des particules bêta de très basse énergie, mais pour lesquelles il existe néanmoins des preuves suffisantes de cancérogénicité chez les animaux de laboratoire ».

—

Dans l’eau de mon robinet, peut-il y avoir d’autres substances radioactives qui soient liées aux rejets des centrales nucléaires ?

En routine, les centrales nucléaires sont autorisées à rejeter dans l’environnement (1) différentes substances radioactives. Lorsque les eaux potables distribuées au robinet sont issues de secteurs impactés par les rejets, ces substances peuvent s’y retrouver. Le radionucléide le plus rejeté par voie liquide est de loin le tritium. Pour la centrale de Civaux et ses 2 réacteurs de 1 450 MWe, d’après EDF (2), les rejets de tritium de l’année 2024 ont été de 39 500 000 MBq (3). Après le tritium viennent le carbone 14 (40 500 MBq rejetés soit 975 fois moins que le tritium), l’argent 110m (22,6 MBq soit 1,7 million de fois moins), le nickel 63 (21,9 MBq soit 1,8 millions de fois moins), etc. (4)

La teneur maximale en tritium mesurée dans l’eau du robinet en aval de cette centrale est de 65 Bq/l (5). Le comportement dans l’environnement pouvant varier d’un radionucléide à l’autre, les proportions respectives des différentes substances ne sont pas forcément les mêmes au robinet qu’au point de rejet. On s’attend toutefois à ce que les teneurs des autres radionucléides rejetés soient plus faibles, de plusieurs ordres de grandeur, que celles du tritium. À ces niveaux, ces radionucléides sont difficilement détectables.

En cas de rejet accidentel, la situation pourrait bien entendu être très différente.

Notes :

1 Les rejets se font sous forme liquide et gazeuse.

2 https://urlr.me/4P2A5e

3 1 MBq = 1 mégabecquerel (1 million de becquerels).

4 Les autres radionucléides déclarés sont les suivants : iode 131, manganèse 54, cobalts 58 et 60, tellure 132 métastable, antimoines 124 et 125, césiums 134 et 137 (pour chaque radionucléide, entre 2 et 20 MBq rejetés par an).

5 Valeur mesurée le 14 mars 2017 sur la commune de Châtellerault (86).

—

Quels sont les risques en cas de rejet de radioactivité lié à un accident dans une centrale ?

Dans les secteurs présentant en routine du tritium dans l’eau du robinet, se pose la question de la vulnérabilité des ressources en eau en cas de rejets radioactifs liquides non maîtrisés ou de catastrophe nucléaire.

En 2020, dans le cadre d’une étude sur le secteur du Tricastin, la CRIIRAD a interrogé les autorités sanitaires, sur les moyens qui seraient mis en œuvre pour garantir un approvisionnement en eau non contaminée. Une représentante de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la région PACA a indiqué qu’en cas de pollution dont la durée serait supérieure à une journée, « on ne saurait pas alimenter » le secteur en eau potable. Il serait intéressant que les personnes concernées par une teneur en tritium significative dans les eaux qui alimentent leur commune contactent leur ARS pour savoir s’il existe des études spécifiques de vulnérabilité des ressources en eau vis-à-vis du risque de contamination radioactive prenant en compte les rejets en cas d’accident nucléaire, et s’il est prévu que d’autres ressources prennent le relais en cas de contamination durable.

Que peut-on faire si l’on a du tritium dans l’eau de son robinet ?

Malheureusement, il n’existe pas de technique grand public pour réduire les teneurs en tritium de l’eau du robinet. Les filtres utilisés pour la filtration du calcaire et d’autres impuretés sont inefficaces pour le tritium. En effet, d’un point de vue chimique, une molécule d’eau classique (deux atomes d’hydrogène et un atome d’oxygène) et une molécule d’eau tritiée se comportent quasiment de la même manière. Il est donc très difficile de les séparer.

Bien que les risques soient très faibles, il peut être utile que les personnes vivant dans un secteur présentant une contamination chronique interpellent les autorités afin qu’une réflexion soit lancée sur une meilleure protection des ressources d’eau potable vis-à-vis des rejets.

N’existe-t-il pas des techniques pour réduire les rejets ?

Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de procédé industriel jugé “raisonnable” par les autorités et les exploitants, sur le plan notamment technico-économique, permettant de retenir le tritium, ni de conditionnement fiable permettant de le confiner.

La solution la plus simple a priori consisterait à entreposer directement les effluents à rejeter dans des cuves afin de réduire leur activité volumique en tritium par simple décroissance radioactive. Toutefois, la période physique du tritium (12 ans) et les volumes très importants de ces effluents (de l’ordre de 10 000 à 12 000 m³ par an pour un réacteur du parc EDF et de 40 000 m³ par an pour une usine traitant annuellement 1 100 tonnes de combustibles usés) rendraient très difficile la mise en œuvre d’une telle stratégie.

—

Avec la relance du nucléaire, les rejets liquides de tritium vont-ils augmenter ?

À l’heure actuelle, l’usine de retraitement des combustibles usés de La Hague constitue de loin la principale source d’émission de tritium par voie liquide dans l’environnement. Les rejets annuels, effectués en milieu marin, dépassent 10 000 TBq (1).

Viennent ensuite les réacteurs nucléaires en fonctionnement, qui rejettent au total environ 1 000 TBq par an, dont plus de 600 en eaux douces. En moyenne pour chacun des 32 réacteurs de 900 MWe (mégawatt électrique), les rejets liquides annuels de tritium sont d’environ 10 TBq. Pour les 20 réacteurs de 1300 MWe et les 4 de 1450 MWe, ils sont en moyenne de 25 TBq. Cette différence notable est en partie liée à une quantité d’énergie fournie plus importante mais également à la présence d’équipements spécifiques (2), dans les réacteurs de 1300 et 1450 MWe, à l’origine de 20 à 40 % de production supplémentaire de tritium (3).

L’évolution du mode de gestion des combustibles nucléaires dans le parc actuel, qui vise l’allongement de la durée des cycles de fonctionnement et l’augmentation des taux d’enrichissement en uranium 235 des combustibles, conduit également à des rejets de tritium plus importants.

Depuis l’arrêt des 2 réacteurs de Fessenheim en 2020, il n’est plus question de fermeture de réacteurs. EDF a d’ailleurs engagé en 2023 la phase générique du cinquième réexamen périodique de ses 32 réacteurs de 900 MWe afin de les faire fonctionner une dizaine d’années supplémentaire (4). Une diminution des rejets du fait de la fermeture d’une nouvelle centrale n’est donc pas à prévoir.

Par contre, depuis décembre 2024, les rejets de tritium de l’EPR de Flamanville viennent s’ajouter à ceux des 56 réacteurs du parc historique. Les registres de rejets qu’est censé publier chaque mois EDF pour ses centrales n’ont pas encore été mis à disposition du public pour l’EPR. Il n’est donc pas possible de savoir ce qu’a pour le moment rejeté l’installation, encore en phase de démarrage. Dans le rapport de sûreté de Flamanville 3, il est indiqué que les rejets de tritium moyens estimés en fonctionnement normal seront de 52 TBq, soit plus du double de ce que rejettent en moyenne les réacteurs de 1300 et 1450 MWe, bien que le gain de puissance ne soit respectivement que de 27% et 14%.

Et les futurs rejets des 6 réacteurs EPR2 en projet, s’ils sont équivalents à ceux de l’EPR de Flamanville, vont également conduire à une augmentation des rejets liquides tritiés.

À l’usine de retraitement de La Hague, du fait de l’augmentation des taux de combustion des combustibles traités et donc de la quantité de tritium restant occluse dans l’oxyde combustible, ils ont également tendance à augmenter.

Notes :

1 1 térabecquerel correspond à 1 000 milliards de Becquerels

2 Grappes sources secondaires (cf. https://urlr.me/WwYHyR)

3 https://urlr.me/ez9NMs

4 https://urlr.me/CGu6m8

—

Des mesures accessibles… et fiables ?

Enquête sur la qualité des données

La CRIIRAD a dû investir de nombreuses heures de travail pour que les mesures de tritium dans l’eau potable soient accessibles et exploitables. Ce travail a permis de donner une vision d’ensemble, à l’échelle du territoire, mais aussi de mettre en lumière des particularités locales. Certaines nous ont amené·es à nous interroger sur la qualité des données collectées par le Ministère de la santé. Nous avons commencé à enquêter.

Les données environnementales reçues ou établies par les pouvoirs publics sont censées être accessibles à toute personne (1). Mais entre l’obligation légale et la pratique, il peut y avoir tout un monde. Comme l’a montré la CRIIRAD, les mesures de tritium dans l’eau potable sont dans des bases de données téléchargeables par tout un chacun, mais les trouver et les utiliser est loin d’être aisé (2).

Par ailleurs, au-delà de la question de l’accessibilité des données il y a celle de la validité. Car si les informations ne sont pas fiables, à quoi bon les exploiter ?

C’est en analysant les données collectées par les ARS que la CRIIRAD s’est rendue compte du caractère atypique de certaines d’entre-elles. Pourquoi, alors que les résultats indiquent systématiquement une absence de tritium, y-a-t-il parfois une détection ponctuelle ? Dans des communes de Corse, Lozère, Guyane, Martinique, Guadeloupe, de la Réunion, des Alpes-Maritimes, des Pyrénées Atlantiques et du Haut-Rhin, du tritium a été détecté de manière très épisodique, dans une concentration faible (entre 6 et 18 Bq/l) mais supérieure au bruit de fond (autour de 2 Bq/l). Comment expliquer ces valeurs ? Nous avions 2 hypothèses : erreur de saisie ou pollution ponctuelle.

Nous avons interrogé 13 des ARS concernées. L’une d’elles nous a confirmé qu’après vérifications, il s’agissait d’une faute de frappe : un « < » oublié. D’autres nous ont répondu que puisque les valeurs sont « conformes » (c’est-à-dire inférieure à 100 Bq/l, le seuil d’alerte) aucune investigation n’a été (et ne sera) enclenchée. Trop de mesures, trop de paramètres, et surtout trop peu de moyens. Les Agences régionales de santé n’ont pas le temps de vérifier des résultats atypiques mais « conformes ». Impossible donc de savoir si ces valeurs indiquent des pollutions ou un défaut de qualité dans la saisie des données.

Dans un cas comme dans l’autre, le constat est amer : le manque de moyens alloué par l’État à la surveillance environnementale limite les détections de pollutions et nuit à la fiabilité des informations. Par erreur ou incomplétude d’ailleurs, car les données manquent pour près de 4 000 communes (3). De quoi renforcer un peu plus, si besoin était, notre certitude : les laboratoires indépendants de surveillance de l’environnement sont utiles et nécessaires.

Notes :

1 Article L.124-1 du code de l’environnement

2 Des résultats officiels peu accessibles – dossier Tritium

3 La quasi-totalité de celles de l’Aisne et plus de 500 dans l’Oise. L’ampleur du phénomène est sous-estimée – dossier Tritium

—

Quelles sont les revendications de la CRIIRAD ?

Mettre les données à disposition du public

En 2025, le public n’est toujours pas en mesure d’accéder facilement aux résultats des analyses de tritium dans les eaux potables, pourtant obligatoires depuis 20 ans.

Si la CRIIRAD a remédié ponctuellement à ce manque pour la période 2016-2023, elle n’a bien entendu ni l’ambition ni les moyens de se substituer aux missions des pouvoirs publics en la matière.

C’est pourquoi elle réitère sa demande de mise à disposition du public, dans un format aisément exploitable, de l’ensemble des résultats d’analyses réglementaires de tritium dans les eaux potables. Le droit à l’information devrait d’ailleurs s’étendre à l’ensemble des autres contrôles réglementaires, et en particulier aux autres analyses radiologiques : indices d’activités alpha globale et bêta globale résiduelle (obligatoires depuis 2005), mais également radon dans les eaux souterraines (obligatoire depuis 2015).

Garantir la fiabilité des contrôles et des données

La CRIIRAD l’avait déjà constaté en 2019 ; son travail de compilation publié en 2024 le confirme : de nombreux secteurs comportent des données atypiques. S’il s’agit parfois d’erreurs de saisie, dans la plupart des cas le mystère reste entier, car bien que ces valeurs sortent de l’ordinaire, les autorités ont considéré qu’il n’était pas nécessaire d’enquêter sur des valeurs inférieures aux limites sanitaires.

D’autre part, plusieurs milliers de communes ne comportent aucun résultat d’analyse de tritium dans les bases téléchargeables sur data.gouv.fr. La fréquence des contrôles dépend de la taille des réseaux de distribution d’eau potable ; pour les plus grands réseaux (devant être contrôlés plus d’une fois par an), le dysfonctionnement est manifeste : s’agit-il d’une absence d’analyses, ou d’un défaut de publication des résultats ?

Il est de la responsabilité des autorités de s’assurer que les obligations de contrôle radiologique (et notamment les fréquences d’analyse) sont respectées, et que les données rendues publiques sont fiables. C’est pourquoi, au-delà de la nécessaire vérification des données atypiques, doivent être mises en place des procédures garantissant un contrôle qualité efficace sur l’ensemble de la chaîne : de l’acquisition et l’enregistrement des données jusqu’à leur transfert et leur exploitation.

Abaisser la valeur-guide (10 000 Bq/l) et la référence de qualité (100 Bq/l)

La CRIIRAD l’avait montré en 2019 : s’agissant des polluants radioactifs, et notamment du tritium, les normes de l’Organisation Mondiale de la Santé pour les polluants radioactifs (dont le tritium) sont beaucoup moins contraignantes que pour les produits chimiques cancérigènes génotoxiques. De plus, le risque lié au tritium, et plus généralement aux faibles doses liées à l’exposition aux rayonnements ionisants, est sous-évalué compte tenu des connaissances scientifiques actuelles.

C’est pourquoi la CRIIRAD milite pour un abaissement de la valeur-guide du tritium (10 000 Bq/l) à 100 (voire si possible à quelques dizaines de Bq/l), et de revoir également à la baisse la référence de qualité de 100 Bq/l.

Rédaction : Laure Barthélemy, Marion Jeambrun, Julien Syren •

ANALYSER • INFORMER • REVENDIQUER

La CRIIRAD est une association d’intérêt général qui produit et diffuse des informations indépendantes des autorités et des industriels, sur la base de ses recherches et des résultats issus de son propre laboratoire scientifique.

Grâce à votre soutien, nous agissons depuis 39 ans, pour que chacune et chacun dispose des informations et des moyens nécessaires pour se prémunir des risques liés à la radioactivité.

Nos actions nécessitent du temps et des ressources.

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

Faire un don ponctuel

Un don ponctuel, même petit, est un acte de soutien important pour l’association.

Faire un don régulier

Si vous le pouvez, préférez un don régulier (mensuel, trimestriel, annuel).

Devenir adhérent·e

L’adhésion est un soutien sur le long terme et vous fait prendre part à la vie associative.

Si vous êtes imposable, les cotisations et les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.