🕒 Lecture 35 min.

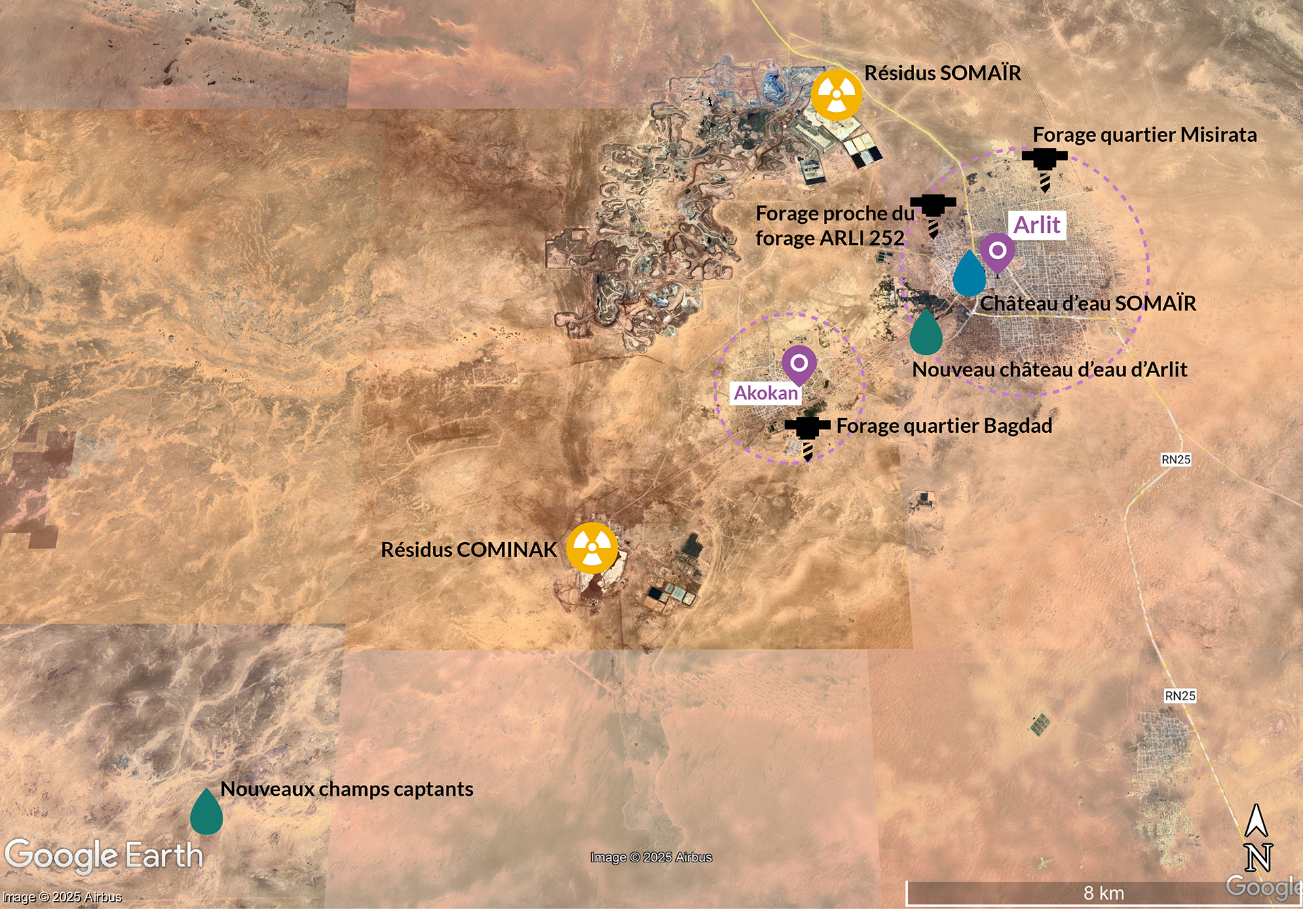

En partenariat avec l’ONG de protection de l’environnement AGHIRIN’MAN et avec le soutien de la fondation pour l’environnement de Greenpeace, la CRIIRAD a effectué, en 2024, une étude sur l’accès à l’eau potable à ARLIT, au Niger. Elle fait apparaitre que l’exploitation de l’uranium pendant plus de 50 ans, par COMINAK et SOMAÏR, filiales d’AREVA-ORANO, a eu un impact majeur sur la qualité et la quantité des eaux utilisables pour les besoins de la population.

Les autorités du Niger ont bien mis en place en 2017, à Arlit, de nouveaux pompages éloignés des mines, mais ils ne fournissent même pas la moitié des besoins. Ils sont soumis en outre à un sérieux risque de contamination par l’uranium et d’autres polluants qui s’infiltrent sous les vingt millions de tonnes de déchets radioactifs laissés par la COMINAK. La suspension, début 2025, des travaux de réaménagement qui permettraient de limiter les infiltrations en recouvrant les déchets de matériaux de protection, accroit les risques.

L’étude confirme par ailleurs qu’une partie de l’eau utilisée pour alimenter la ville d’Agadez présente depuis des années une charge en uranium trop élevée. Le maintien de cette situation suggère que la protection de la santé de la population n’est pas une priorité ou qu’il n’y a pas d’autres ressources disponibles. Les activités d’extraction de l’uranium sont très consommatrices d’eau et entraînent quasi systématiquement une contamination radiologique et chimique des ressources en eau. Dans ce contexte, les projets (1) de développement des activités d’extraction de l’uranium dans la région d’Agadez devraient être mûrement réfléchis.

La population remplit des bidons sur un forage non officiel à Arlit ↓

Prélèvement par un technicien de l’ONG AGHIRIN’MAN ↓

© Photos : AGHIRIN’MAN, quartier Misirata, 2024

La zone urbaine d’ARLIT au Niger est le siège d’activités d’extraction de l’uranium depuis la fin des années 1960, début des années 70, par deux filiales du géant nucléaire français ORANO (ex-AREVA).

La COMINAK a exploité le minerai par une mine souterraine. Elle a cessé ses activités en mars 2021 et lancé un programme de réaménagement du site (RDS). Son personnel était logé dans la ville d’AKOKAN qui fait partie de l’agglomération urbaine d’Arlit.

La SOMAÏR exploite le minerai par mines à ciel ouvert. Son personnel réside à Arlit. Suite au coup d’état de juillet 2023, la SOMAÏR a connu des périodes de suspension de sa production de concentrés uranifères. Le 19 juin 2025, le gouvernement du Niger a annoncé (2) sa nationalisation.

Les activités d’extraction de l’uranium ont entraîné de durables atteintes à l’environnement (3) : des dizaines de millions de tonnes de déchets radioactifs entreposés à l’air libre (dont des résidus d’extraction de l’uranium contenant des substances à forte radiotoxicité par ingestion et par inhalation et à très longue durée de vie), une pollution radioactive et/ou chimique des sols, de l’air, de l’eau, etc.

Principales installations minières à Arlit et Akokan et points d’accès à l’eau (localisation approximative) ↓

© Image : Google Earth / CRIIRAD

Objectifs et méthodologie

La question de l’accès à l’eau pour la boisson humaine, le maraîchage et l’élevage étant cruciale dans cette région désertique, la CRIIRAD a souhaité conduire, en 2024, une enquête sur cette problématique.

Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier de la fondation : Umweltstiftung Greenpeace (Environmental Foundation Greenpeace) et à l’implication de l’ONG AGHIRIN’MAN qui œuvre pour la protection de l’environnement à ARLIT et avec laquelle la CRIIRAD coopère depuis 2002.

L’ONG a effectué un recensement des points d’accès à l’eau et a réalisé, entre les 23 et 25 octobre 2024, sept prélèvements d’eau destinée à la consommation (4). Compte tenu du budget disponible, les contrôles n’ont pu être effectués que sur une sélection de puits et forages et une seule campagne de mesure a pu être mise en œuvre. Les résultats des analyses sont reportés en annexe 1. Elles ont été effectuées sur les 7 échantillons suivants :

- Cinq proviennent de la zone urbaine d’Arlit : le nouveau château d’eau d’Arlit (qui est la principale source d’alimentation de la population), le château d’eau SOMAÏR situé en zone urbaine (5) et dénommé « surpression 1 » (et une borne fontaine alimentée par un piquage sur ce même réseau), une borne-fontaine du quartier Bagdad à Akokan (6) (connectée au même réseau que celui mis à disposition des maraîchers à la suite de l’arrêt de la production d’uranium de COMINAK) et un forage « non officiel » du quartier Misirata (7) au nord d’Arlit.

- Deux échantillons proviennent des châteaux d’eau qui alimentent la ville d’Agadez, chef-lieu de la région, située à plus de 200 kilomètres au sud d’Arlit.

De grandes difficultés pour obtenir des informations sur la qualité des eaux

La mise en place de la stratégie d’échantillonnage a souffert du manque de données publiques sur les caractéristiques des différentes nappes et des différents puits et forages. Il n’a pas été possible non plus d’obtenir des résultats de mesure officiels et actualisés sur le niveau de radioactivité dans l’environnement en général, ni d’ailleurs sur celui des eaux de nappe dont celles consommées par la population à Arlit.

Dans le cas de la COMINAK, par exemple, la CRIIRAD n’a pu avoir accès qu’au rapport environnement de 2020 et uniquement grâce à une personne qui souhaite rester anonyme. Il n’a pas été possible non plus de disposer d’un inventaire officiel des captages, forages et puits qui permettent à la population d’accéder aux eaux souterraines. L’enquête de terrain (8) effectuée par l’ONG AGHIRIN’MAN au second semestre 2024 a d’ailleurs permis de recenser 7 points d’eau non officiels « éparpillés dans divers quartiers de la commune urbaine d’Arlit ». L’ONG précise que « Ces forages qui alimentent ces points d’eau ont été réalisés de manière individuelle sans autorisation règlementaire. Les forages ont été motivés par les difficultés d’alimentation en eau potable des quartiers. Les eaux de ces forages n’ont subi aucune analyse physico-chimique ou radiologique. […]. Les services de l’hydraulique d’Arlit nous disent n’avoir aucune connaissance ou information ».

L’extraction de l’uranium a conduit à un épuisement des ressources en eau

Dans l’agglomération d’Arlit, l’eau bue par la population provient historiquement des pompages que les compagnies minières ont implantés dans les nappes fossiles d’où elles ont soutiré de très grandes quantités d’eau. Environ 40 % a été utilisé pour les besoins industriels des mines et des deux usines d’extraction de l’uranium. SOMAÏR indiquait, par exemple en 2010, consommer en moyenne 2 000 mètres cubes d’eau pour produire une tonne d’uranium. Sur la période 1969-2004, les deux compagnies minières ont soutiré (9) 275 millions de mètres cubes d’eau souterraine. Dans certains puits, le niveau d’eau a baissé de plusieurs dizaines de mètres.

Les compagnies minières étaient pleinement conscientes (10) du risque d’épuisement des ressources en eau, leur souci étant simplement que les réserves en eau soient « supérieures à la durée de vie des gisements miniers ». Dans le cadre d’une politique d’utilisation très rationnelle de l’eau, elles ont même « réduit au minimum », « les espaces verts et les périmètres maraîchers, gros consommateurs d’eau en milieu semi-désertique », « afin d’éviter un épuisement prématuré, au cas où de nouvelles découvertes engendreraient l’ouverture d’autres chantiers ». Soulignons que, entre 1981 et 1986, la SOMAÏR fournissait des eaux de nappe pour alimenter les jardins du projet hydro-agricole d’Arlit (Amidar). A cette époque, le nombre d’expatriés français était élevé. Par la suite, l’entreprise a stoppé les pompages. L’ONG AGHIRIN’MAN a indiqué que les jardins d’Arlit et d’Akokan ont alors été arrosés « essentiellement » avec les eaux usées domestiques. Ces eaux étaient plus ou moins bien traitées avant usage.

Les nouveaux champs captants qui alimentent le nouveau château d’Arlit sont soumis à des risques de contamination

En anticipation du départ des compagnies minières, et compte tenu probablement de la contamination de certains des forages utilisés par ces dernières au niveau d’Arlit et d’Akokan, les autorités du Niger ont mis en place en 2017 un système de distribution d’eau « indépendant » et un nouveau château d’eau alimenté actuellement par sept forages implantés dans la nappe du Téloua (ou Télwa) à environ 8 à 10 kilomètres au sud-ouest des stockages de déchets de la COMINAK, dans une zone a priori non encore impactée par les activités minières.

Les contrôles indépendants effectués en octobre 2024 au nouveau château d’eau d’Arlit confirment que la concentration en uranium y est relativement faible (1,5 µg/l), comme d’ailleurs pour les nitrates (5,2 mg/l) et les sulfates (15,1 mg/l).

Cette ressource est cependant soumise au risque de pollution par les infiltrations à partir des installations non confinées de la COMINAK (20 millions de tonnes de résidus radioactifs à l’air libre, sans compter les bassins d’effluents, verses à stériles radioactifs et galeries souterraines ennoyées).

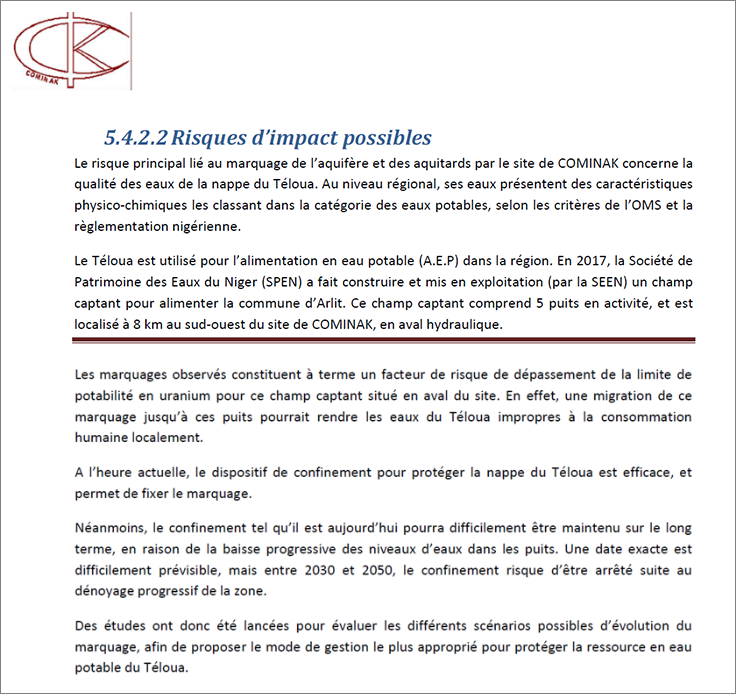

Dans son rapport (11) de 2020 concernant le projet de réaménagement de ses installations, COMINAK reconnait que ses déchets contaminent les eaux souterraines par de l’uranium, mais aussi des nitrates et des sulfates.

Nouveau château d’eau d’Arlit ↓

© Photo : AGHIRIN’MAN, 2024

Pour limiter les transferts, l’entreprise a mis en place, à partir de 2012, des forages autour du site pour pomper les eaux souterraines polluées et les renvoyer dans des bassins d’évaporation. Elle appelle cette méthode le « confinement dynamique ».

Mais lorsque COMINAK arrêtera les pompages de sécurité, volontairement ou par nécessité (dénoyage des forages) rien n’empêchera la contamination de poursuivre son extension et d’atteindre la nouvelle zone de puisage d’eau potable. COMINAK estime que dans 130 ans, ces eaux pourraient devenir impropres à la consommation du fait d’un dépassement des normes sanitaires sur l’uranium (voir extrait page suivante). L’entreprise indiquait en 2020 poursuivre les études pour affiner l’évaluation des risques mais nous n’avons pas connaissance des derniers résultats.

Extraits du rapport COMINAK 2020 pages 90 et 91 ↓

Pénurie d’eau à Arlit

L’épuisement des ressources en eau à Arlit et l’insuffisance des nouveaux moyens de pompage conduit actuellement à une situation très préoccupante, comme en témoigne le communiqué émis le 13 mai 2025 par la Communauté Urbaine d’Arlit et intitulé « Situation critique de l’approvisionnement en eau potable à Arlit » (cf. annexe 2). Ce document précise que « selon le Directeur Départemental de l’Hydraulique d’Arlit, le besoin quotidien est estimé à 12 000 m³/jour, alors que seulement 5 300 m³/jour sont effectivement fournis » (par le nouveau château d’eau d’Arlit), « en raison de la faible capacité de production des forages existants ».

Nécessité de recourir à des eaux qui restent chargées en uranium dans l’agglomération d’Arlit

L’ONG AGHIRIN’MAN souligne (12) que « Ce déficit en besoin d’eau justifie quelque part la prolifération incontrôlée des forages dans les quartiers d’Arlit en difficulté ».

Il faut noter d’ailleurs que certains des anciens forages exploités – pourtant officiellement – par les compagnies minières à Arlit et Akokan fournissaient une eau très chargée en uranium et autres substances indésirables. Ceci avait été révélé par les contrôles (13) effectués entre 2003 et 2005 par la CRIIRAD, et confirmé en 2009 par ceux (14) effectués par GREENPEACE International et la CRIIRAD.

Les nouveaux prélèvements effectués en octobre 2024 suggèrent une baisse de la charge polluante.

Prélèvement d’eau sur une borne fontaine du quartier “Bagdad” à Akokan ↓

© Photos : AGHIRIN’MAN, 2024

En effet, au niveau du quartier Bagdad à Akokan, la concentration en uranium est 6 fois plus faible qu’en novembre 2009 (5,7 µg/l contre 33,1 µg/l) et la charge en nitrates est divisée par 2 (32 mg/l contre 62 mg/l).

Au nord-ouest d’Arlit, à l’ouest du quartier Tchingalen, un des plus proches du site industriel de la SOMAÏR, l’eau d’une borne-fontaine qui résulte d’un piquage sur le réseau du château d’eau SOMAÏR a 5 fois moins d’uranium et 2 fois moins de nitrates que celle prélevée en novembre 2009 (13,1 µg/l contre 63,8 µg/l pour l’uranium et 20,8 mg/l contre 40 mg/l pour les nitrates).

Bien que ne disposant pas des plans de connexion détaillés et actualisés des différents puits et forages aux différents réseaux et châteaux, il est raisonnable de penser que ces améliorations sont en grande partie dues au fait que les révélations de la CRIIRAD (à partir de 2003), et la pression médiatique maintenue pendant plusieurs années, avec d’autres ONG, ont forcé les compagnies minières à abandonner progressivement les puits et forages les plus contaminés (15).

A noter également que le puits 252, qui contribuait à l’alimentation du château d’eau SOMAÏR, et qui reste très chargé en uranium (56 µg/l en 2023 (16)), n’a plus été utilisé à partir de 2012 (17).

La charge en uranium de la borne-fontaine à l’ouest du quartier Tchingalen, comme celle du château d’eau SOMAÏR (12,5 µg/l), reste cependant plus de 8 fois supérieure à celle du nouveau château d’eau d’Arlit. Ces eaux restent en outre très chargées en divers métaux lourds dont le tungstène (plus de 6 µg/l) et le molybdène (plus de 90 µg/l, soit une valeur supérieure à la valeur « sanitaire » de 70 µg/l mentionnée par l’OMS (18)).

Prélèvement d’eau sur un piquage sur le château d’eau SOMAÏR au nord-ouest d’Arlit, équipe AGHIRIN’MAN ↓

© Photos : AGHIRIN’MAN, 2024

Dans le rapport annuel de surveillance radiologique de l’environnement de SOMAÏR 2023, les risques sanitaires liés à la radioactivité des eaux de consommation soutirées par la SOMAÏR, sont évalués par le bureau d’étude Algade. Les calculs de la DI ou « Dose indicative » sont effectués sur la base d’analyse des eaux des stations SOMAÏR dénommées « surpression 1 de la zone urbaine d’Arlit » et « surpression de la zone industrielle ». Dans les deux cas, le laboratoire indique que la DI est calculée « pour une consommation de 730 litres d’eau par an en considérant l’ingestion des radionucléides naturels U238, U234, Ra226, Ra228, Pb210 et Po210 ». Il est choquant de constater que les analyses renseignées dans le rapport ne mentionnent aucun résultat pour les substances radioactives suivantes : U234, Ra228, Pb210 et Po210. On peut donc émettre de sérieux doutes sur la fiabilité de l’évaluation de la dose par ingestion.

Il serait utile de vérifier par ailleurs les conditions d’utilisation d’autres puits et forages historiques très contaminés par l’uranium, comme par exemple le puits 2002, situé au nord d’Arlit, et dont la charge en uranium est extrêmement élevée. La valeur mentionnée dans le rapport annuel de surveillance radiologique de l’environnement de SOMAÏR 2023 est en effet de 484,5 µg/l soit une valeur 16 fois supérieure aux recommandations de l’OMS. Etonnamment ce résultat récent est plus de dix fois supérieur à la valeur (19) de février 2005. Il est indispensable de déterminer s’il s’agit d’une erreur. Dans le cas contraire, ce résultat suggère une grave augmentation de la pollution des eaux souterraines à l’est des installations de SOMAÏR. Il faudra en déterminer la nature, l’origine et l’extension spatiale.

Inquiétude pour la région d’Agadez

La ville d’Agadez est alimentée par plusieurs châteaux d’eau. Les contrôles d’octobre 2024 révèlent des niveaux d’uranium élevés : 12,6 µg/l pour le château Est et 45,7 µg/l pour le château Ouest. Cette dernière valeur est même supérieure à la limite de 30 µg/l retenue par l’Organisation Mondiale de la Santé et par les textes en vigueur en Europe (20).

La présence d’uranium justifierait que soient recherchées en outre d’autres substances radioactives qui peuvent lui être associées comme le radium 226 et le radon 222 dissous.

La concentration en arsenic des eaux du château ouest (14,1 µg/l) est également supérieure aux recommandations de l’OMS (10 µg/l).

Les informations recueillies par l’ONG AGHIRIN’MAN indiquent que le château Est est alimenté par la nappe du Tchirozerine 2 et celui à l’ouest par la nappe du Téloua.

Les compagnies minières savent depuis longtemps que les eaux d’Agadez sont chargées en uranium. Le bilan annuel de surveillance radiologique de l’environnement de la COMINAK (21) mentionne par exemple une concentration en uranium de 161,1 µg/l pour les eaux de distribution de la ville d’Agadez prélevées en 2020. Cette valeur est plus de 5 fois supérieure à la recommandation de l’OMS et plus de 100 fois supérieure à la concentration mesurée en octobre 2024 dans le nouveau château d’eau d’Arlit.

Les compagnies minières utilisent même les niveaux élevés d’uranium à Agadez (considérés comme d’origine naturelle) pour minimiser l’impact de la pollution imputable à leurs activités à Arlit.

La charge en uranium des eaux distribuées à Agadez peut effectivement être d’origine naturelle. Dans tous les cas se pose la question de savoir si les autorités sanitaires ont recherché d’autres ressources moins chargées en uranium. Interrogée sur cette question, l’ONG AGHIRIN’MAN indique que les informations n’étaient probablement pas remontées aux autorités et affirme que le nouveau gouvernement a pris le dossier en main.

Recommandations

À l’issue de cette étude, la CRIIRAD et son partenaire à Arlit, l’ONG AGHIRIN’MAN, souhaitent formuler les recommandations suivantes :

1 / Les travaux de réaménagement du site (RDS) de COMINAK doivent être repris sans délai compte tenu des graves conséquences environnementales, sociales et sociétales liées à leur suspension, annoncée par ORANO et COMINAK, en janvier 2025.

A titre d’exemple, la solution de réaménagement des verses à résidus retenue dans le rapport (22) COMINAK de 2020 est « un recouvrement par une couverture de 2,5 mètres d’épaisseur en matériaux disponibles localement (argilite et grès )». Le réaménagement est suspendu alors que les travaux de recouvrement des verses à résidus de COMINAK ont à peine débuté et seulement 27% de leur surface serait recouverte avec seulement 20 cm d’argilite (23) (alors que l’épaisseur à atteindre in fine est de 2 mètres).

Le non recouvrement des 20 millions de tonnes de résidus radioactifs accroit les risques de pollution à long terme des eaux souterraines et laisse perdurer une situation d’exposition actuelle de la population aux émanations radioactives par voie atmosphérique.

Les dernières évaluations des doses subies par les riverains de COMINAK (24) et produites par le bureau d’étude Algade pour le compte de l’exploitant, montraient que la dose ajoutée subie par les enfants du quartier « nouveau cercle cadre » à AKOKAN était en 2020, près de 5 fois supérieure à celle de 2016 et dépassait largement la dose maximale annuelle admissible

L’ONG AGHIRIN’MAN (25) signale en outre que les maraichers qui bénéficient des 8 forages et puits anciennement exploités par COMINAK sont en grande difficulté, tout d’abord parce que les besoins en eau ne sont pas satisfaits, mais également parce que, depuis l’arrêt du RDS en début d’année 2025, COMINAK n’effectue plus l’entretien et la réparation des dispositifs de pompage dont seuls la moitié serait en état de marche.

Un bras de fer judiciaire a été entamé (26) par les organisations de la société civile d’Arlit, en avril 2025. La décision du tribunal d’Arlit, en son audience de référé du 27 juin 2025, exige la poursuite des travaux de réaménagement.

2 / La surveillance des caractéristiques radiologiques et chimiques des eaux souterraines doit être renforcée et les résultats doivent être rendus publics. Cela concerne les piézomètres de surveillance, puits et forages situés autour des installations minières potentiellement les plus polluantes de COMINAK et SOMAÏR (verses à stériles et verses à résidus, bassins d’évaporations des eaux souillées, etc). Ceci est valable également pour les autres mines d’uranium en cours de reprise d’activité (Azelik) ou en développement à Madaouela, Moradi, Dasa, Imouraren. Il est indispensable que des cartes détaillées d’implantation des piézomètres, puits et forages ainsi que des installations polluantes soient mises à disposition du public et que les évolutions dans le temps des différents paramètres soient interprétées et commentées.

3 / Compte tenu des risques avérés que font peser les activités d’extraction de l’uranium sur les ressources en eau potable (diminution des réserves en eau et contamination radiologique et chimique de ces dernières), il est indispensable que les populations impactées ou potentiellement impactées à l’avenir soient pleinement informées des enjeux et associées aux décisions qui concernent leur avenir et celui de leurs enfants.

—

Rédaction :

Bruno CHAREYRON

Conseiller scientifique à la CRIIRAD

Auteur de l’ouvrage Le nucléaire : une énergie vraiment sans danger ? (Dunod éd.)

Notes :

- Par exemple, projets menés par GOVIEX à Madaouela, COMIREX à Moradi, SOMIDA (Global Atomic) à Dasa, ancien projet d’Imouraren SA (filiale d’ORANO) à Imouraren, projet de SOMINA de reprendre la production à Azelik, etc. ↩︎

- Agence nigérienne de presse https://www.anp.ne/mines-le-niger-nationalise-la-somair-suite-aux-actes-irresponsables-de-lactionnaire-majoritaire-le-francais-orano/ ↩︎

- Voir chapitre 1 « Arlit ou la pollution durable » du livre « Le nucléaire : une énergie vraiment sans danger ? », B. Chareyron, Dunod, avril 2025 https://www.dunod.com/histoire-geographie-et-sciences-politiques/nucleaire-une-energie-vraiment-sans-danger ↩︎

- Ils ont été choisis en coordination avec la CRIIRAD. Les flacons de 20 ml ont été adressés au « Micro Trace Minerals Laboratory » en Allemagne. La CRIIRAD a déterminé la liste des paramètres prioritaires à analyser compte tenu des résultats des études antérieures et des contraintes financières et méthodologiques. Il s’agit, par ordre alphabétique, des paramètres suivants : aluminium, antimoine, argent, arsenic, baryum, béryllium, bore, cadmium, calcium, chrome, cuivre, fer, magnésium, manganèse, mercure, molybdène, nickel, nitrates, plomb, sélénium, strontium, sulfates, thallium, tungstène, uranium, vanadium et zinc. ↩︎

- SOMAÏR dispose d’un second château d’eau situé en zone industrielle et dénommé surpression ZI. Ces deux châteaux distribuent de l’eau de consommation. ↩︎

- Elle a été choisie par la CRIIRAD pour permettre une comparaison avec les valeurs relevées en 2009 dans le cadre d’une étude conduite avec Greenpeace International. ↩︎

- Il a été choisi parmi les 7 points d’eau officieux, d’un commun accord entre AGHIRIN’MAN et la CRIIRAD, du fait de la grande fréquentation humaine et de sa proximité des installations industrielles de SOMAÏR (environ 3 kilomètres). ↩︎

- Rapport général d’identification des points d’eau dans la commune urbaine d’Arlit et d’Agadez », ONG AGHIRIN’MAN, 14 octobre 2024. ↩︎

- Extrait de l’Etude d’Impact Environnemental Afasto-Ouest COMINAK, tableau 4.15 « Volume soutiré par catégorie de soutirage ». ↩︎

- Les extraits en italique sont issus de : Pallier Ginette (maître-assistant à l’Université de Limoges). L’uranium au Niger. In : Cahiers d’outre-mer. N° 146 – 37e année, Avril-juin 1984. pp. 175-191. ↩︎

- Rapport final APD RDS COMINAK. (RDS = Réaménagement du Site). ↩︎

- ONG AGHIRIN’MAN : rapport de prélèvement des eaux à Arlit et Agadez d’octobre 2024 ↩︎

- Rapport CRIIRAD N° 05-17 « Impact de l’exploitation de l’uranium par les filiales de COGEMA-AREVA au NIGER, Bilan des analyses effectuées par le laboratoire de la CRIIRAD en 2004 et début 2005 », 20 avril 2005, B. Chareyron. ↩︎

- Rapport CRIIRAD N°10-09 : « Remarques sur la situation radiologique dans l’environnement des sites miniers uranifères exploités par SOMAÏR et COMINAK (filiales d’AREVA) au Nord du NIGER », étude effectuée à la demande de GREENPEACE INTERNATIONAL, 12 février 2010, B. Chareyron. ↩︎

- Par exemple, fermeture des puits : COMI 8 (en janvier 2005), ARLI 214-5, ARLI 762-2 et ARLI 837-2 (entre janvier et juillet 2005) selon les tableaux remis par AREVA à Greenpeace en novembre 2009. Soulignons que les puits COMI 8, ARLI 214 et ARLI 837 étaient parmi ceux qui présentaient les plus fortes concentrations en uranium (par exemple 156 µg/l au puits 214 et 183 µg/l pour COMI 8, d’après le rapport de la mission de mai 2004, commandée à l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire par AREVA à la suite de l’alerte lancée par la CRIIRAD en décembre 2003). ↩︎

- Rapport annuel 2023 , surveillance radiologique de l’environnement SOMAÏR, rédigé par Algade (13/05/2024) ↩︎

- Information transmise par AGHIRIN’MAN le 3 juillet 2025. ↩︎

- Guidelines for drinking-water quality – 4th ed.World Health Organization, 2011. A noter que l’OMS ne fixe pas de valeur guide formelle pour le paramètre Molybdène. Elle considère « une valeur sanitaire de 0,07 mg/l (chiffre arrondi), qui se situe dans la même fourchette que celle obtenue à partir des résultats d’études toxicologiques menées sur des animaux de laboratoire et qui correspond aux besoins quotidiens essentiels en molybdène. » ↩︎

- A partir des activités volumiques en uranium 238 et uranium 234 du prélèvement de février 2005, la CRIIRAD avait estimé la concentration en uranium total à 46 µg/l. ↩︎

- La DIRECTIVE (UE) 2020/2184 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine retient une valeur paramétrique à respecter a minima de 30 µg/l pour l’uranium dans l’eau destinée à la consommation humaine. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184 ↩︎

- Rapport COMI 61-2 2-2020 V1-FS : Cominak Akouta (Niger), surveillance radiologique de l’environnement, bilan annuel 2020 rédigé par ALGADE ↩︎

- Rapport final APD RDS COMINAK. (RDS = Réaménagement du Site), page 63. ↩︎

- Discussion WhatsApp du 3 juillet 2025 entre les représentants d’AGHINRIN’MAN et de la CRIIRAD. ↩︎

- Rapport COMI 61-2 2-2020 V1-FS : Cominak Akouta (Niger), surveillance radiologique de l’environnement, bilan annuel 2020 rédigé par ALGADE. Page 18 : dose efficace annuelle ajoutée de 1,89 mSv en 2020 pour le groupe « population sédentaire », enfants (2-7 ans) du quartier « Akokan, nouveau cercle cadre » contre 0,38 mSv en 2016. Pour le quartier « Akokan gendarmerie », la limite moyenne annuelle sur 5 ans est même dépassée pour les adultes comme pour les enfants (1,04 mSv en moyenne de 2016 à 2020), pour une limite règlementaire de 1 mSv en moyenne sur 5 ans. ↩︎

- Discussion WhatsApp du 3 juillet 2025 entre les représentants d’AGHINRIN’MAN et de la CRIIRAD. ↩︎

- La CRIIRAD y a apporté son concours scientifique par la transmission aux plaignants de la note N°250506 « Conséquences environnementales et sanitaires de la suspension du programme de réaménagement du site (RDS) de COMINAK : le cas des verses à résidus », B. Chareyron, 6 mai 2025. ↩︎

ANALYSER • INFORMER • REVENDIQUER

La CRIIRAD est une association d’intérêt général qui produit et diffuse des informations indépendantes des autorités et des industriels, sur la base de ses recherches et des résultats issus de son propre laboratoire scientifique.

Grâce à votre soutien, nous agissons depuis 39 ans, pour que chacune et chacun dispose des informations et des moyens nécessaires pour se prémunir des risques liés à la radioactivité.

Nos actions nécessitent du temps et des ressources.

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

Faire un don ponctuel

Un don ponctuel, même petit, est un acte de soutien important pour l’association.

Faire un don régulier

Si vous le pouvez, préférez un don régulier (mensuel, trimestriel, annuel).

Devenir adhérent·e

L’adhésion est un soutien sur le long terme et vous fait prendre part à la vie associative.

Si vous êtes imposable, les cotisations et les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.